それをきっかけに世界の捉え方が変わる。世界を、人間を愛おしく美しく思えるようになる。そんな本に出会うことができれば幸せだと思う。近内さんの前著『世界は贈与でできている』もそんな一冊だったが、本書もまた座右の書となった。いつもは手元に抜書きをするのだが、文章でまとめたくなり、投稿する。本書にあった内容と区別するために私見は〈〉で囲む。

まえがき

時として善意は空回りする。アンパンマンの救済が成り立つのは「空腹」という共通の基盤があるからだ。一方で、大きな物語の失効した多様性の時代において、人々の「大切にしているもの」はバラバラになった。どうすれば善意の空回りを防ぐことができるのか。これが本書の問いである。

第1章 多様性の時代におけるケアの必然性

ダーウィンは「汝が他人にしてもらいたいと思うことを汝も他人に対してなせ」を黄金律としたそうだ。しかし、善意のズレの根本は「相手は私と似た存在である」という認識にある。

ここで”利他”とは、「自分の大切にしているものよりも、その他者の大切にしているものの方を優先すること」と定義される。「大切にしているもの」は関係性のなかにあり、目に見えない。「祖父の遺した時計」のように。

他方、大切にされなかった”傷”は目に見える。言い淀む、表情が曇る、突然帰ってしまう。いわゆる「地雷を踏んだ」状況だ。”傷”とは、「大切にしているものを大切にされなかったときに起こる心の動きおよびその記憶。そして、大切にしているものを大切にできなかった時に起こる心の動きおよびその記憶」とされる。

第2章 利他とケア

利他はケアに包含されるという。利他には葛藤がある。葛藤なき寄り添いはケアと呼ぶ。利他では、自分自身が変わってしまう自己変容が生じる。これまで信じてきたもの(システム)からの逸脱だ。

第3章 不合理であるからこそ信じる

ケアは「他者に導かれる」ことで始まる。それはあたかも恋である。〈ここの記述が、あまりにも鮮鋭であったので、引用させていただきたい。

恋は、私の輪郭をおびやかす。

近内悠太『利他・ケア・傷の倫理学』p.100

僕らは、自分と「同じ存在」に恋することはできない。それは自己愛であり、恋ではない。

恋とは、出会った以前と以後の自分が同一の存在であることができなくなる契機の総称です。恋はそれゆえに僕らに自己変容を迫る。

誰かを好きになってしまったときに、行動や思考を相手に寄せてしまう。近づきたいと思ってしまう。自分が脆くなる感覚が苦手だったが、それが恋というものらしい。

脱線したが、中島岳志の『思いがけず利他』と同じ立場なのだろう。〉

人間が行う利他的行為は、この他力が宿ったときに行われるものです。意思的な力(=自力)を超えてオートマティカルに行われるもの。止まらないもの。仕方がないもの。どうしようもないもの。あちら側からやって来る不可抗力なのです。

中島岳志『思いがけず利他』

そしてここでウィトゲンシュタインの「言語ゲーム論」が登場する。価値観の多様性が同じ言語ゲームを営むことを妨げているそうだ。同じゲームであればバフはバフであるが、実際の生活においてはバフのつもりがデバフになってしまうことがある。「大したことないよ」という言葉は励ましにもなれば、ときに人を傷つける。

第4章 心は隠されている?

〈ここで示される「知識」の概念も面白い。〉

知識とはすべてノウハウ knowing-howである。無数のノウハウ(無数の次の一手)が圧縮されたものを知識と呼び、知識があるか否かは実践を通して徐々に承認されていくというメカニズムなのです

近内悠太『利他・ケア・傷の倫理学』p.149

「心」という語を使用するのは、その劇の中での正しい応答がわからなくなったときだという。順調ならば気づかれない。〈健康、胃と同じか。〉

第5章 大切なものは「箱の中」には入っていない

コミュニケーション全般を言語ゲームとして捉えてきた。このゲームの最大のペナルティは言語ゲームからの追放(絶縁)であり、最大の報酬は関係を続けることができる、ことにある。そしてゲームを続けることを志向することがプレーヤーであることの本質であるという。

〈このアナロジーと続けることの志向は示唆に富んでいる。社会の中ではどれだけストレスフルな状況であってもそれを爆発させる人は疎まれる。おそらくゲームからの離脱に限りなく近いからだろう。いわゆる「無敵の人」と呼ばれる罪を犯してしまう人々も、ゲームを続けられなくなってしまった、と捉えることができるのかもしれない。〉

また阻害と同調によって関係性が形成され、遡及的にルールがルールとして構成されるという。一寸先は闇だ。〈昭和では許されていたことが、令和になって炎上する。マイノリティの立場に寄り添う。こうして新しいルールができる。境界線を探る過程で阻害される人は必然的に出てしまうのだろう。

コミュニケーションは失敗して当たり前。高橋秀実氏も『道徳教室 いい人じゃなきゃダメですか』のなかで「そもそもコミュニケーションは失敗とフォローの繰り返しである」と語っている。〉必要になってくるのは、このゲームを続ける勇気。諦めないこと、踊り続けることだ。

第6章 言語ゲームと「だったことになる」という形式

〈ここで挙げられる映画『THE 有頂天ホテル』のシーンも美しい。〉

役所広司演じるホテル・アバンティの副支配人新堂が、スタッフからラウンジに呼び出され、カップルで食事をしている男性客が、テーブルに置かれた「灰皿」を、うっかり間違えて料理の「取り皿」として使ってしまっているとの報告を受けます。新堂はほんの少しだけ考える間をとると、「大至急、すべてのテーブルの灰皿を回収しましょう。それから新しい灰皿を用意してください。できるだけ違う形のものがいい。会議室のがいいでしょう」と言いました。つまり、そのカップル以外のテーブルから灰皿を回収することで、それが「灰皿であること」を「取り皿だったことになる」わけです。

近内悠太『利他・ケア・傷の倫理学』p.212-213

傷の予感に導かれ、ケアする人は、目の前の他者がちゃんと踊り続けられるように、劇そのものを変えてしまうという。「あなたは何も間違っていない」これを示すことがケアの本質であり、傷の予感に導かれない善行や施しは偽善である。〈この章は生きるエールとして力強い。〉

よく、「社会に出ると正解のない問題に取り組まなければならない」という言い方がされますが、これは不正確ですし、不誠実です。正解はあるのです。それは権威者が事前に用意した、確固たる模範解答ではありません。そうではなく、私の行為が「正解だったことになる」という形の、遡及的・事後的な正解はちゃんとあり得るのです。正解を制作する。生きるとは、そんな創造的行為の積み重ねのことです。

近内悠太『利他・ケア・傷の倫理学』p.217

〈もっとシンプルには、中島みゆきの「時代」だ。そんな日を願って生きていこう。〉

第7章 利他とは、相手を変えようとするのではなく、自分が変わること

利他は自己変容を伴うのであるから、叱ることは利他にはならない。また自己変容を伴う(自分が従っているマニュアル・規範・言語ゲームを移動してしまう)ゆえに、自己犠牲にはならない。

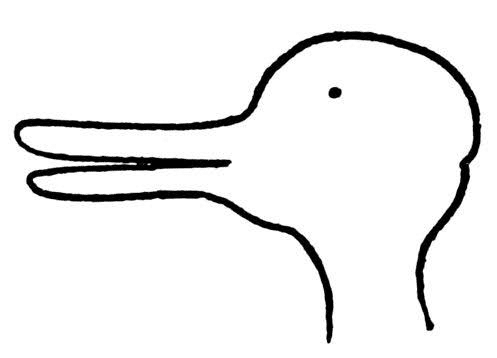

「だったことにする」ことが可能であることは、ウィトゲンシュタインの『哲学探究』の下の図によっても示される。

そして「物語文」という概念装置は、アーサー・C・ダントーという哲学者によって生み出されたそうだ。

①ジョーンズはマッチを擦った。

近内悠太『利他・ケア・傷の倫理学』p.244-245

②ジョーンズは自分の小隊の位置を敵方に知らせてしまい、それまで保っていた戦略的利点を、不注意で失った。

(略)

重要なのは、②のような物語文は、①の出来事が生起した瞬間には語り得ないという点です。

筆者は次のように述べる。

過去という図は変わらない、しかし、その図の「見え方」は変わる。なぜなら、過去とは一つのアスペクトだから。そして、自分の正しい物語が語り出せた時、僕らは運命を知る。(略)そして、その可能性は常に未来に開かれている。

近内悠太『利他・ケア・傷の倫理学』p.247

<ジョーンズさんの話からは、もうひとつ導き出せるだろう。それは飛び込む勇気、ボールを投げる勇気だ。後悔する出来事があったとしても、その時点ではベストな判断だと思っていたはずだ。後悔しても仕方がない、かつ解釈は変えることができる。ためらわずにやってみよう。>

第8章 有機体と傷という運命

複雑性の獲得により、バグの発生が増えた。ゆえにデバッグ(ケア)が必要になる。自己変容はセレンディピティだ。

終章 新しい劇の始まりを待つ、祈る

小国士朗さんの「注文を間違える料理店」プロジェクトが紹介される。

「あなたは間違っていない」と語るだけで終わらせるのではなく、「間違っていない」ことを示すために、言語ゲームを、つまり劇を続ければよかったのです。

近内悠太『利他・ケア・傷の倫理学』p.287

最後に前著を含め、受け取る、与える、手放す(諦める)の三部作の構想が語られる。

<しかし私は本書が「与える」だったかは怪しいと思う。空回りせずに与えるためには、傷の予感に導かれる必要がある。葛藤・自己変容があれば利他になるが、ケアとして寄り添うこともできる。だが、そこは”傷”が”傷”であることを理解することから始まるのではないか。傷む可能性があることに気づけないとはじまらない。状況に応えることからはじまる。それはまだ「受け取る」の段階ではないか。

応えるだけでなく、どうすれば相手にプラスになれるのか。笑わせたい。喜ばせたい。楽しんでもらいたい。コミュニケーションが綻ぶ危機的タイミングではなく、いつもの日常ではどうすればよいのか。私はいま、その答えを求めている。>

コメント